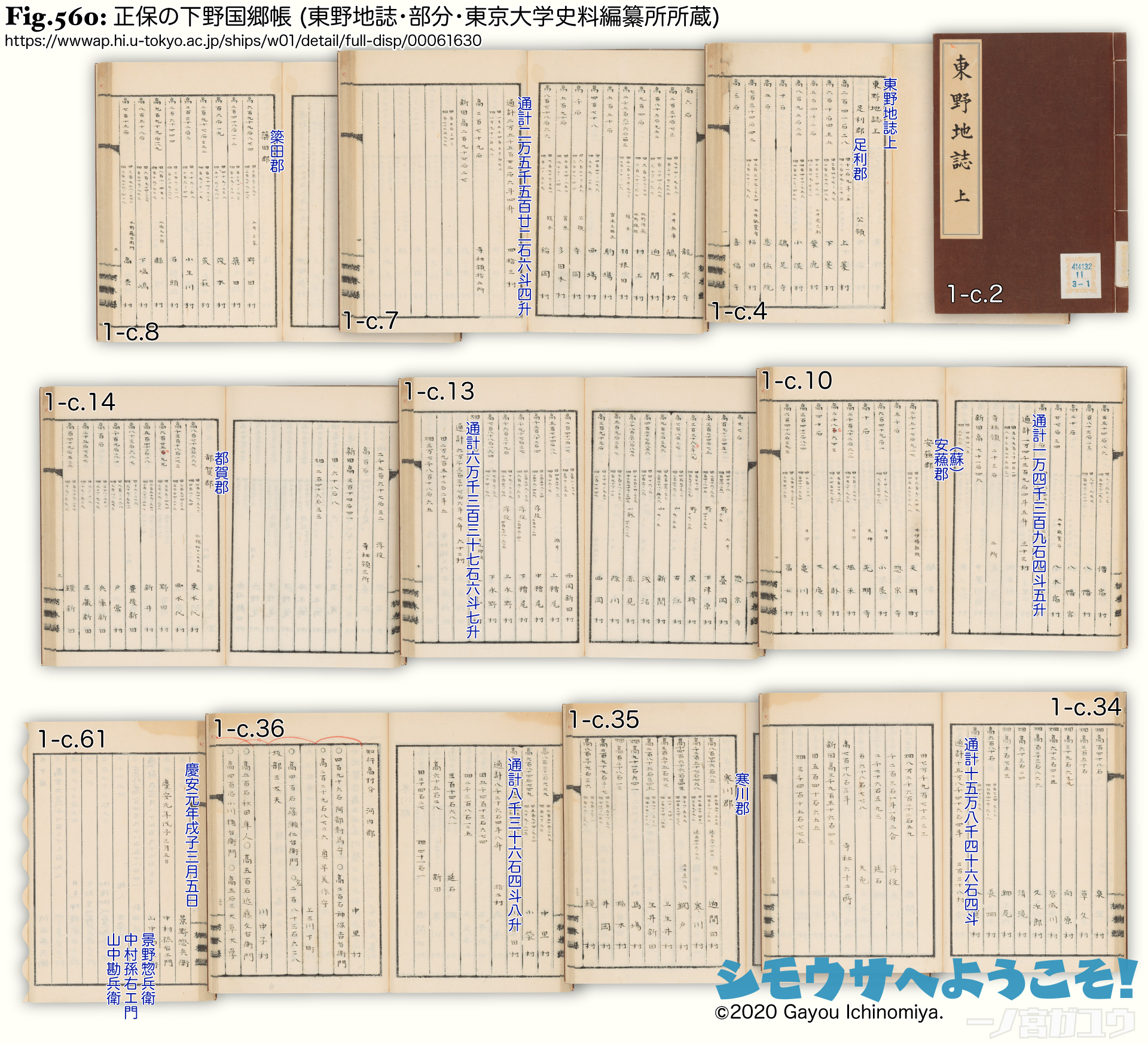

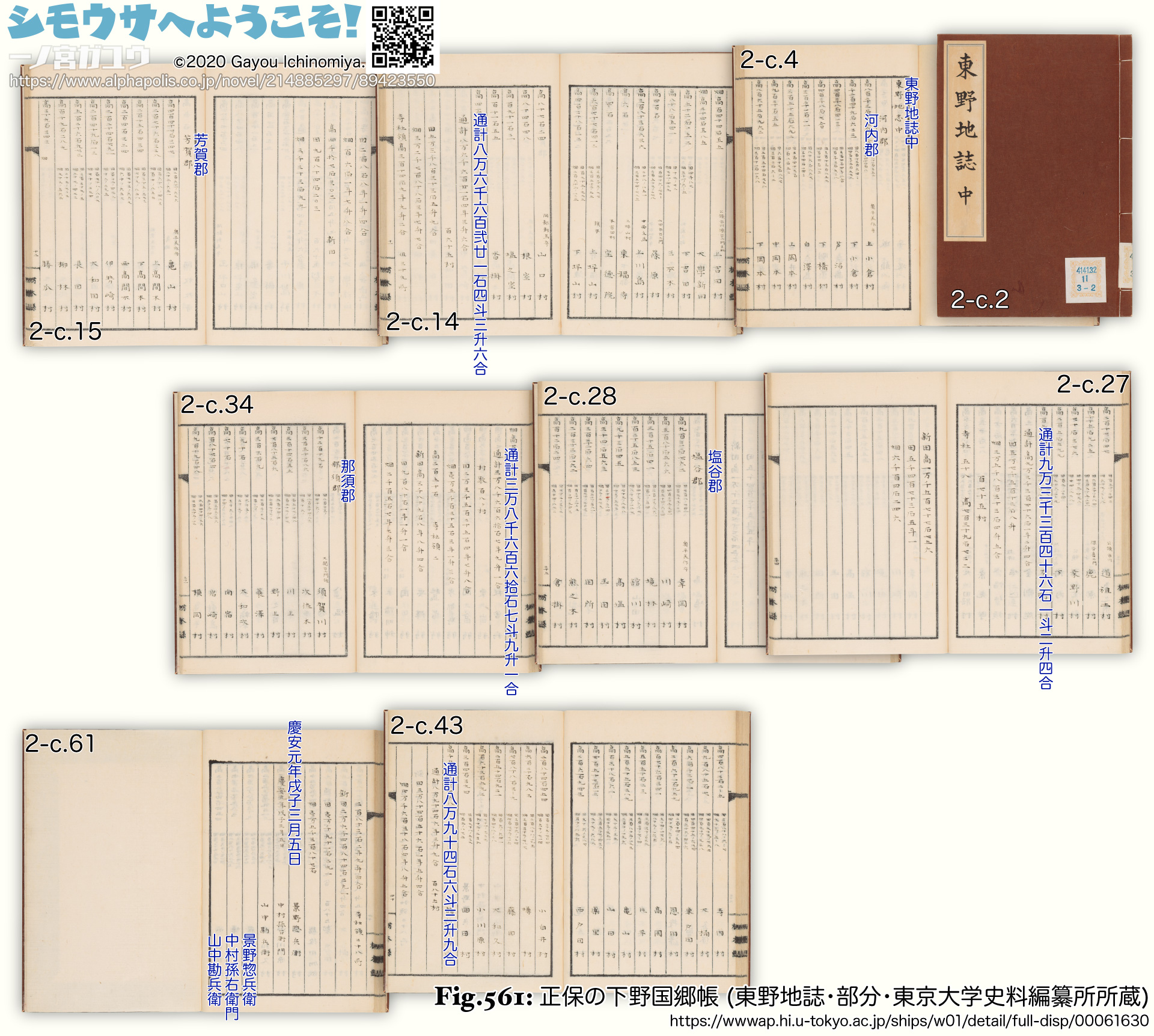

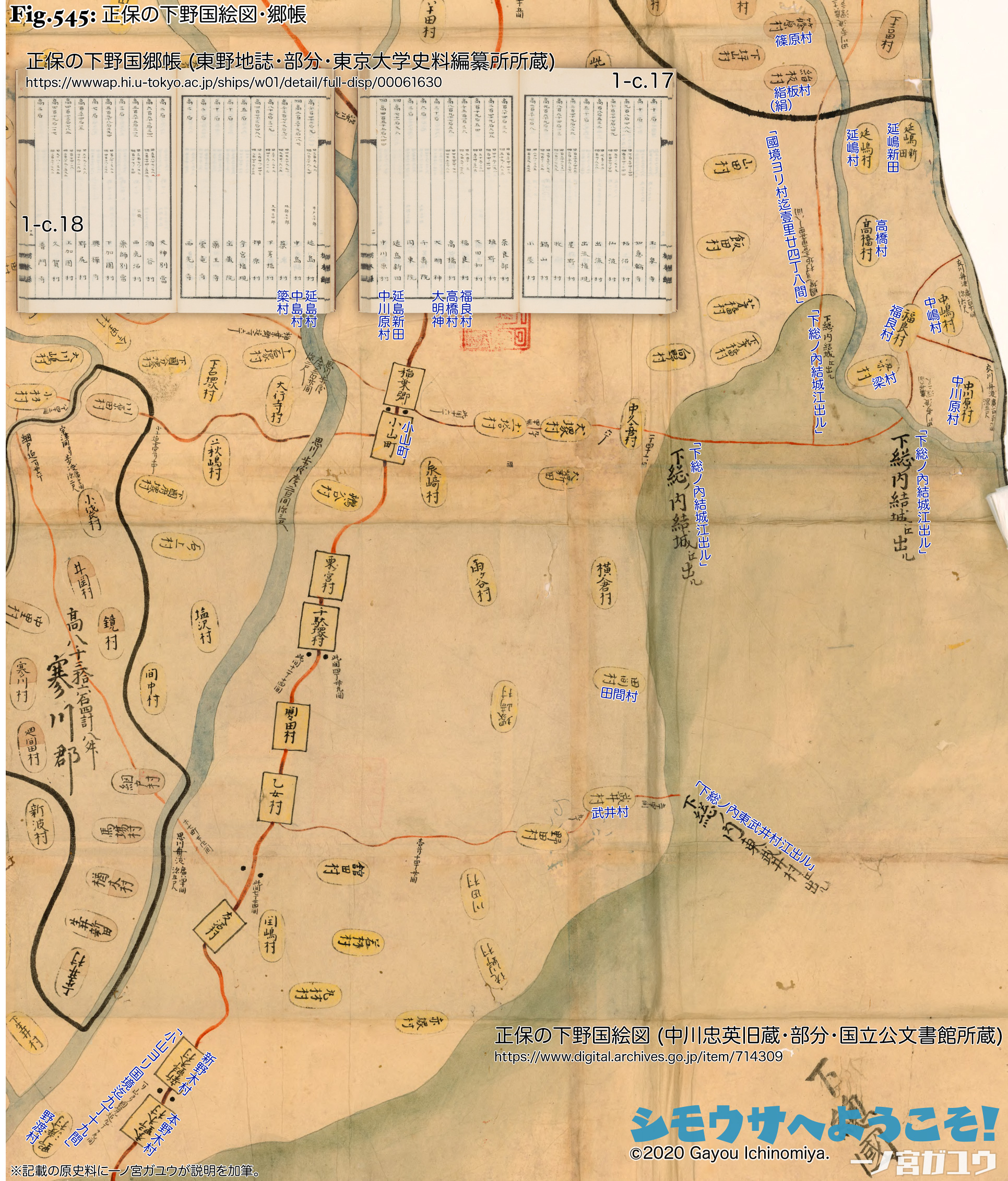

正保の下野国郷帳は東京大学史料編纂所が所蔵・公開している。表題から『東野地誌』といい、奥書に慶安元年(1648) の日付があるので『慶安郷帳』とも呼ばれる。

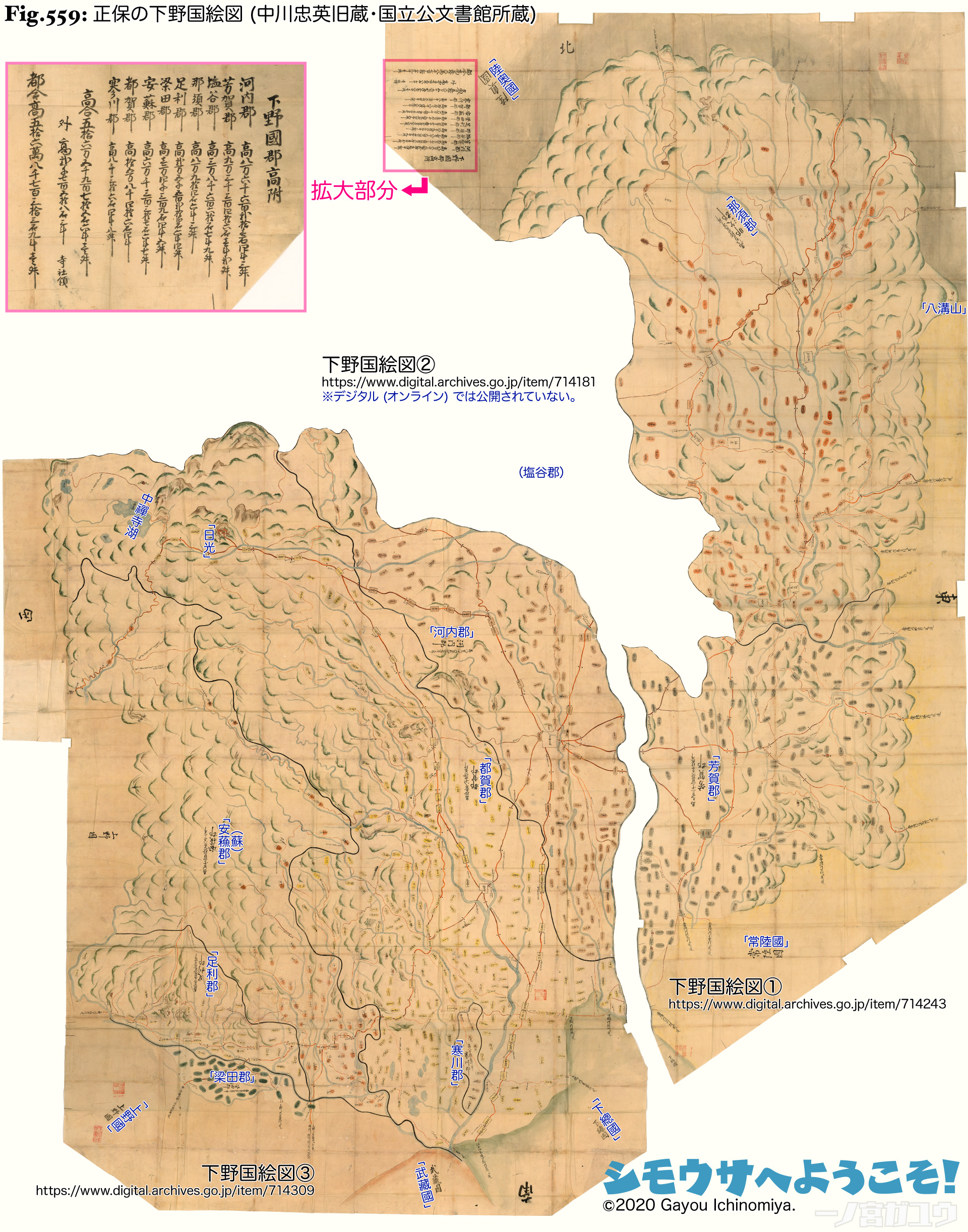

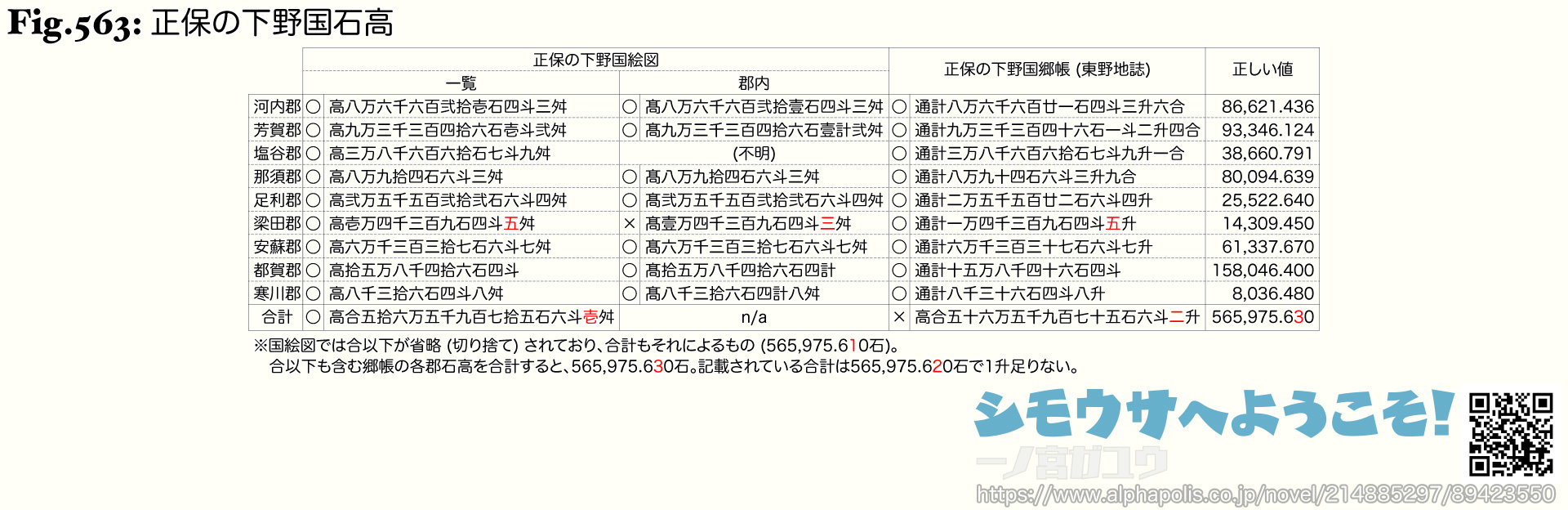

国立公文書館が所蔵する中川忠英旧蔵の下野国絵図 (#714243・#714302) について、記載されている各郡の石高を『東野地誌』(正保郷帳) の石高と比較すると一致する。

したがって中川忠英旧蔵の下野国絵図は正保の下野国絵図の写しであるといえる。

したがって中川忠英旧蔵の下野国絵図は正保の下野国絵図の写しであるといえる。

高椅地域は、正保の下野国郷帳 (東野地誌)、およびこれに対応する中川忠英旧蔵 下野国絵図に含まれている。

結城氏は小山氏からの分家ではあるが、小山義政の乱 (天授6年/康暦2年〜弘和2年/永徳2年,1380〜1382) で断絶した小山氏を再興したのは結城氏から出た泰朝であり、その後も複雑な系譜を経て、結城政朝、結城政勝・小山高朝兄弟、および小山秀綱・結城晴朝兄弟の3代で戦国期の終盤を迎えた。小山高朝は結城政勝の弟で小山氏を継いだが、結城晴朝は小山秀綱の弟で結城氏を継いだ。山川氏は系図によれば結城氏からの分家だが、対立することもあって実質的には独立していた。最終的には結城氏に服して越前国へ同行した。白河結城氏は古く結城氏から分かれて奥州 (陸奥) へ進出した家系である。

天授6年/康暦2年(1380) 小山義政が対立する宇都宮基綱を、鎌倉公方・足利氏満の制止を無視する形で攻撃・殺害したことにはじまる反乱。氏満は義政の討伐を命令、ただちに編成された討伐軍に対して義政は本拠とする小山城 (祇園城) に籠城した。降伏・反攻を繰り返したあと、弘和2年/永徳2年(1382) 義政は自害し小山氏は断絶した。なお陸奥へ逃れていた子の若犬丸も、のちに挙兵後、鎮圧され死亡した。

永享の乱(永享10〜11年,1438〜39) 後、破れた鎌倉公方・足利持氏の遺児 (春王丸・安王丸) を結城氏朝が擁し、永享12(1440) 室町幕府 (関東管領) に対して挙兵した反乱。北関東の諸氏がこれに応じて 1年におよぶ籠城戦となったが、最終的に結城城は陥落し氏朝は自害した。春王丸・安王丸も捕らえられ、のちに死亡した。

徳川家康の次男。天正12年(1584) 小牧・長久手の戦い後に秀吉の養子 (実質的には人質) となって羽柴秀康を名乗り、さらに天正18年(1590) 結城晴朝の求めに秀吉が応じ、 その養子となって結城氏を継いだ。関ケ原の戦い後、越前国 北庄 (のちの福井) へ移った。

延喜式は養老律令に対する「式」(施行細則) を集大成した古代の法典である。延喜5年(905) に編纂をはじめ、延長5年(927) に成立した。先行する「弘仁式」「貞観式」を基に、その後の法令を網羅的に集成したものであり、特に巻9・巻10は、律令制下の神社 (官社) 2861社 (3132座) を国郡ごとに載せ、「延喜式神名帳」ともいい、古代の地名の検討するのに重要な史料となっている。国立公文書館で江戸初期などの写本がデジタル公開されている。また平安末期の写本を東京国立博物館が所蔵、ColBaseで公開されており (#B-2370)、現存するものでは最古である。

大宝律令・養老律令は古代の基本法典である。唐の制度を参考に編纂され、大宝律令は大宝元年(701) に成立、翌年にかけて施行された。養老律令はこれを改訂したもので、天平宝字元年(757) に施行された。律は刑罰に関する規定、令は行政に関する規定。なお、養老律令は養老2年(718) の成立とされるが、実際にははっきりしない。

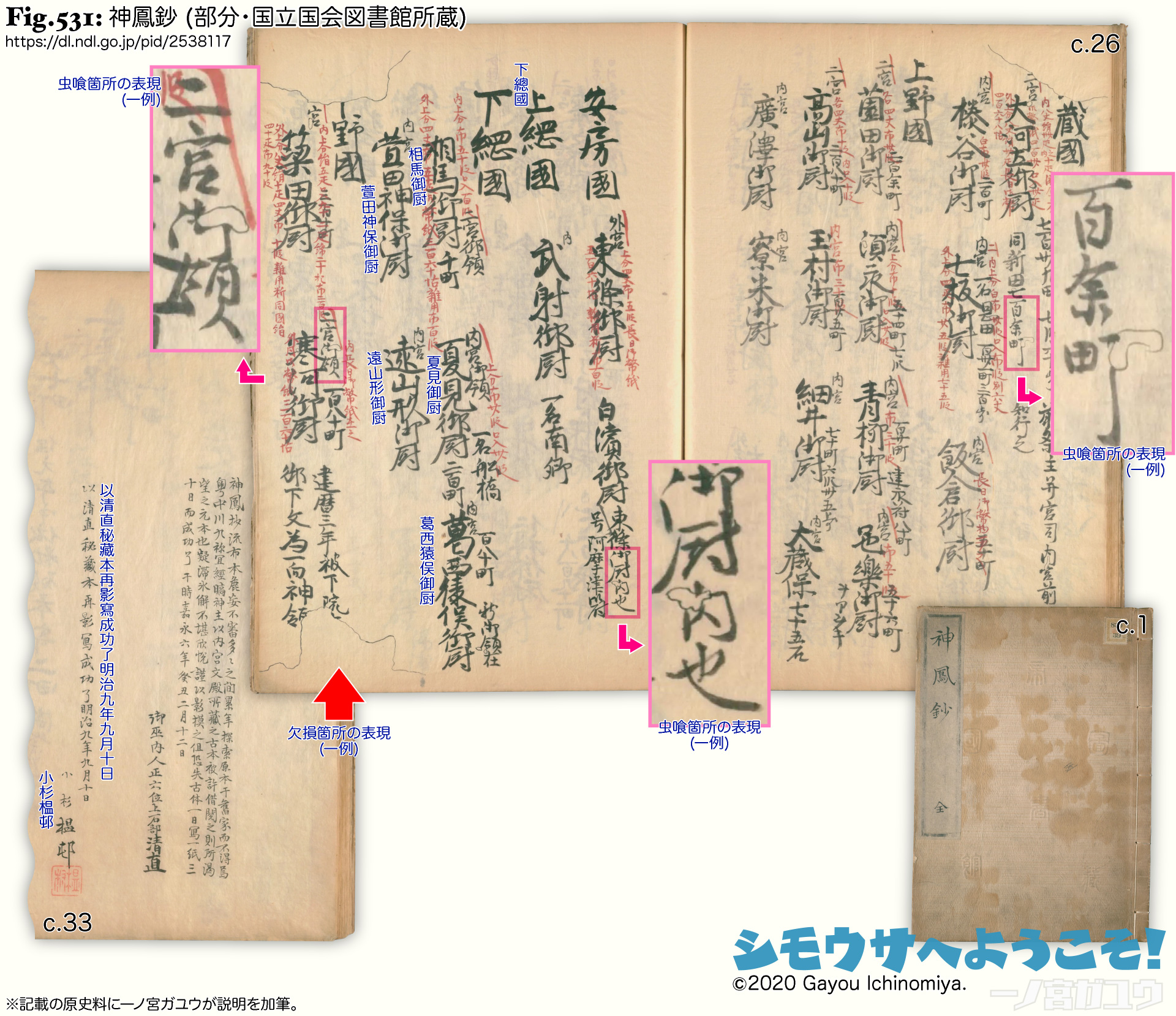

神鳳鈔は伊勢神宮領 (御厨・御園/薗) を国別に書き上げた文書である。延文5年(1360) 以後、卓治3年(1364) 以前の成立とみられる。伊勢神宮広報誌の『瑞垣 第163号』(1993) や『新校群書類従 第1巻』(1932) の解題などによれば、『群書類従巻第九』に収められて広く流布したものは朱墨の区別がなく、合点が省略されている。これを嘉永6年(1853) に『内宮文殿本』によって忠実に再現(影写)したものが神宮文庫に所蔵され、『新校群書類従 第1巻』(1932) にはこれが反映されている。国立公文書館にはこれを安政3年(1856) に写した写本 (中扉に『神鳳鈔 古本影摹』とある)、NDLDCには明治9年(1876) の写しで写本 (同『古本神鳳鈔』とある)が存在する。前者のほうが古いが、後者のほうが紙の破れ・虫食い・取り消し (削除) などの表現が相当に細かく、おそらくこちらのほうが忠実に影写・再現しているかと思われる。