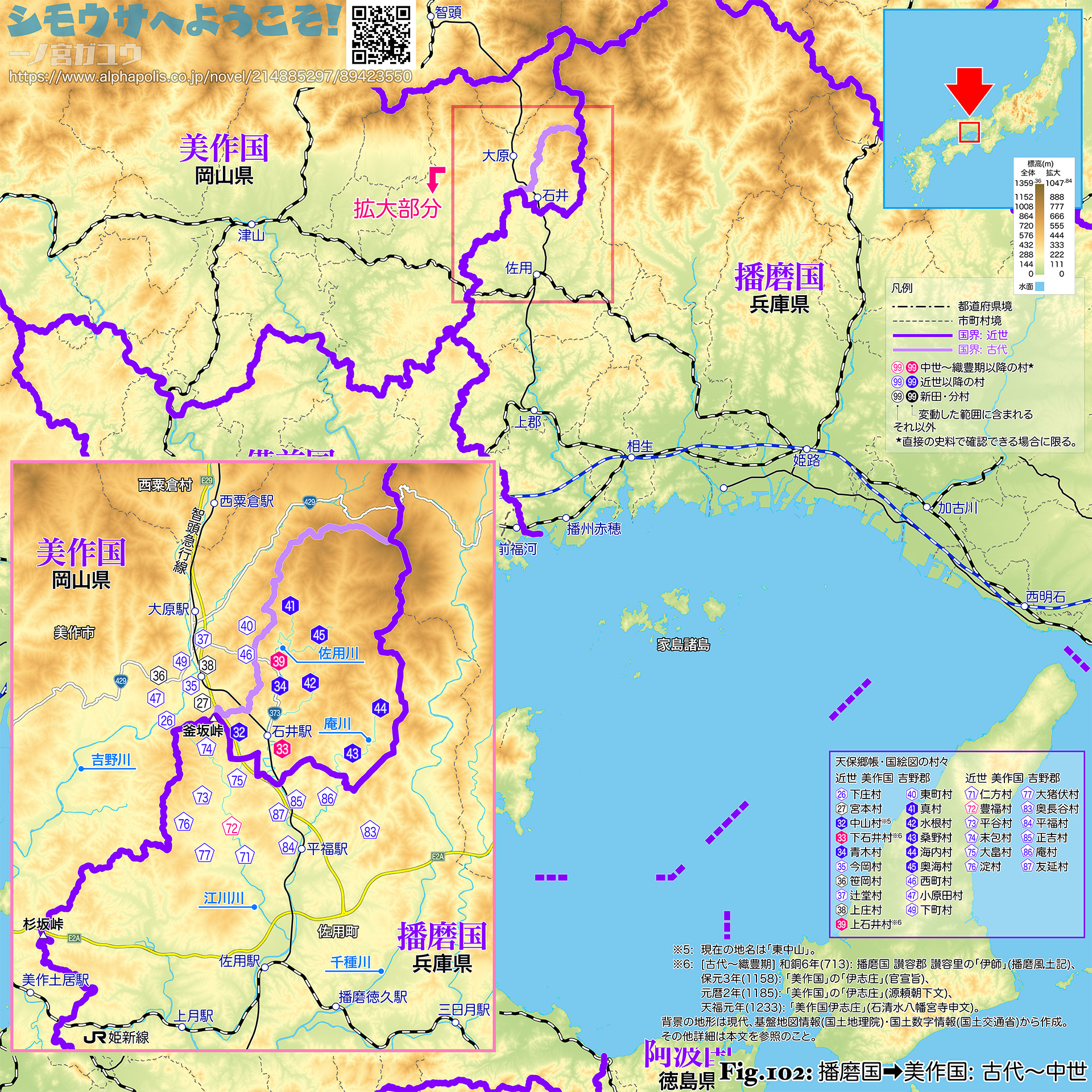

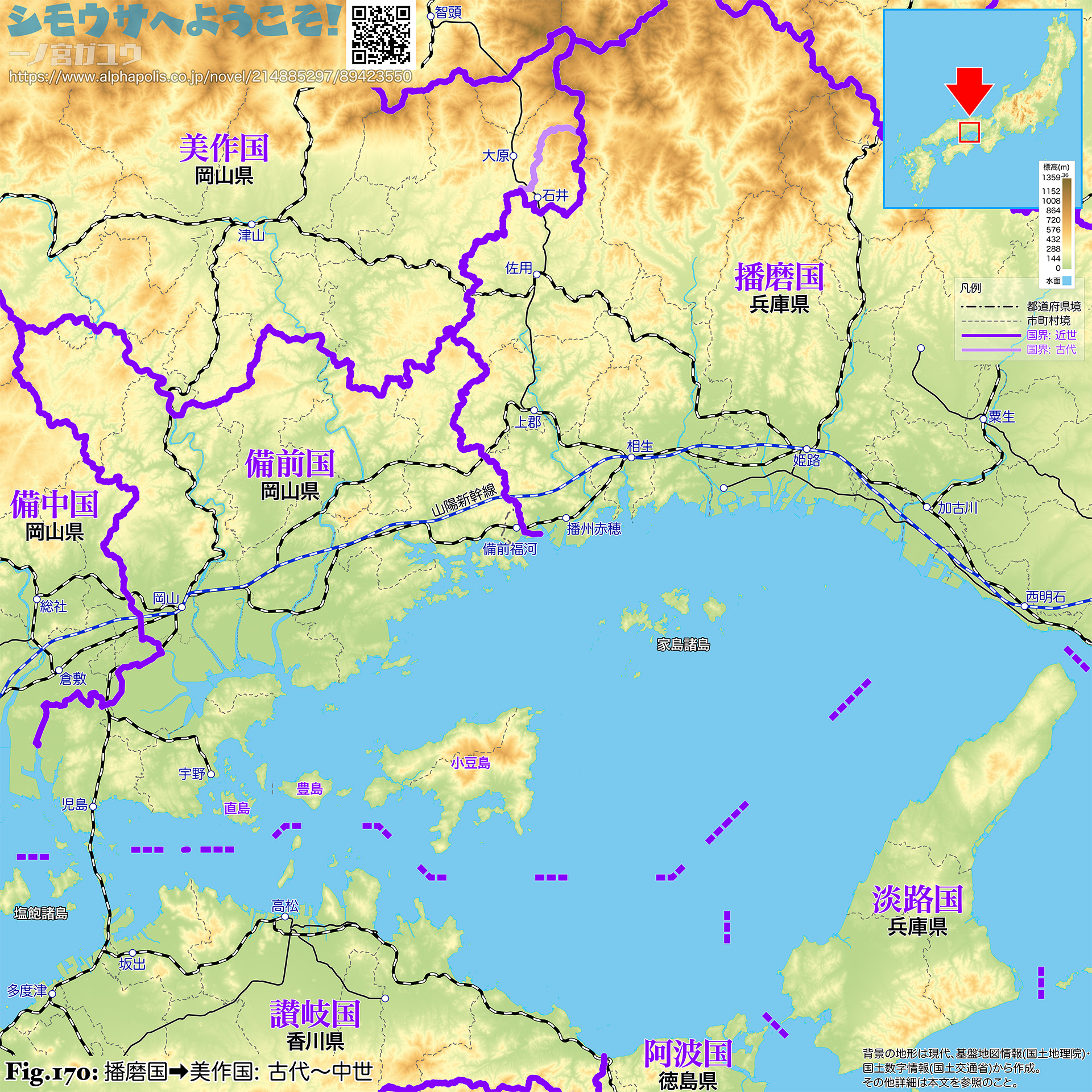

古代 播磨国 讃容郡 讃容里の伊師付近では国界が変動し、古代の末か中世のはじまりごろには美作国 の一部とみなされるようになった。

変動があった地域の大部分は、播磨風土記に記された播磨国 讃容郡 讃容里の「伊師」にあたり、※1、一部は「吉川」の一部にあたると考えられる。

しかし中世になると伊師は美作国 伊志庄となり、また吉川の一部は美作国 讃甘庄に取り込まれたとみられ、どちらも近世は美作国 吉野郡に含まれる。

しかし中世になると伊師は美作国 伊志庄となり、また吉川の一部は美作国 讃甘庄に取り込まれたとみられ、どちらも近世は美作国 吉野郡に含まれる。

伊志庄は保元3年(1158) 『官宣旨』※2に初めてあらわれ、「石清水八幡宮并宿院極楽寺」の寺領として「美作国」に「伊志庄」がある。元暦2年(1185) 『源頼朝下文』※3でも「八幡宮寺領」「美作国」の「伊志庄」、天福元年(1233)『石清水八幡宮寺申文』※3にも「美作国伊志庄」が含まれる。『石清水八幡宮寺申文』は武士の濫妨を訴えるものであり、南北朝期を迎えるころまでに荘園としての実態は失われたものと考えられるが、以後は史料にあらわれないため詳細はわからない。

讃甘庄は鎌倉末期と推定される『足利氏所領奉行人交名』※4に「讃甘庄」としてあらわれる。長禄2年(1458)『足利義政御判御教書』※5にも「美作国讃甘庄地頭職六分一」とあることから、室町期も足利氏の支配下におかれ、のち在地勢力に侵食されて戦国期を迎えたかと思われる。『美作古簡集註解』※6所収の弘治2年(1556) の書状では後藤勝基が安東平五郎に「讃甘庄之內豐福肥前分」を与えている。

地形をみると、この地域は千種川支流佐用川水系にあって古代の国界が分水嶺である。中国山地は全般になだらかで起伏は激しくないため、荘園が展開されるなか峠を越えてきた美作の勢力下に取り込まれ、伊師は伊志庄となり、吉川の一部は讃甘庄の一部になったのではないかと推定される。もっとも吉川の一部については経緯・時期とも不明であり、場合によっては戦国期〜織豊期に掠め取られて美作国とみなされるようになったのかもしれない。

| ❉1: | 『岡山県史 第3巻 古代2』(1989)・『佐用町史 上巻』(1975)・『同 中巻』(1980)。 |

| ❉2: | 『新編岡崎市史 6 史料古代・中世』(1983) 所収。 |

| ❉3: | 『岡山県史 第19巻 編年史料』(1988) 所収。 |

| ❉4: | 『群馬県史 資料編6 中世2 編年史料1』(1984) 所収。 |

| ❉5: | 『岡山県史 第19巻 編年史料』(1988) 所収。 |

| ❉6: | 『美作古簡集註解』(1936/1976)。 |

近世 美作国 吉野郡

| ■26. | 下庄村。 |

| ■27. | 宮本村※1。 |

| ■32. | 中山村※2。 |

| ■33. | 下石井村※3。 |

| ■34. | 青木村。 |

| ■35. | 今岡村。 |

| ■36. | 笹岡村※4。 |

| ■37. | 辻堂村※5。 |

| ■38. | 上庄村※6。 |

| ■39. | 上石井村※3。 |

近世 美作国 吉野郡

| ■40. | 東町村。 |

| ■41. | 真村※7。 |

| ■42. | 水根村。 |

| ■43. | 桑野村。 |

| ■44. | 海内村。 |

| ■45. | 奥海村。 |

| ■46. | 西町村。 |

| ■47. | 小原田村。 |

| ■49. | 下町村。 |

近世 播磨国 佐用郡

| ■71. | 仁方村。 |

| ■72. | 豊福村※8。 |

| ■73. | 平谷村※9。 |

| ■74. | 末包村。 |

| ■75. | 大畠村※10。 |

| ■76. | 淀村。 |

近世 播磨国 佐用郡

| ■77. | 大猪伏村※11。 |

| ■83. | 奥長谷村。 |

| ■84. | 平福村。 |

| ■85. | 正吉村※12。 |

| ■86. | 庵村。 |

| ■87. | 友延村。 |

| ❉1: | 例外的に天保郷帳では「下庄村之内」と付記される (枝郷相当)。国絵図では「下庄」を冠称する。 |

| ❉2: | 現在の地名は「東中山」。 |

| ❉3: | [古代〜織豊期] 和銅6年(713): 播磨国 讃容郡 讃容里の「伊師」(播磨風土記)、保元3年(1158): 「美作国」の「伊志庄」(官宣旨、新編岡崎市史 6 史料古代・中世,1983)、元暦2年(1185): 「美作国」の「伊志庄」(源頼朝下文、岡山県史 第19巻 編年史料,1988)、天福元年(1233): 「美作国伊志庄」(石清水八幡宮寺申文、同)。 |

| ❉4: | 例外的に天保郷帳では「今岡村之内」と付記される (枝郷相当)。国絵図では「今岡」を冠称する。 |

| ❉5: | 現在の地名は「中町」。 |

| ❉6: | 例外的に天保郷帳では「辻堂村之内」と付記される (枝郷相当)。国絵図では「辻堂」を冠称する。 |

| ❉7: | 現在の地名は「若州」。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 建長2年(1250): 「播磨国豊福庄」・「播磨国佐用庄内」の「豊福村」(九条道家初度惣処分状、兵庫県史 史料編 中世8,1994)、明応9年(1500)以前: 「大将軍等持院殿尊氏、貞和五年、以播州佐用豊福之村、賜赤松右衛門敦範」(赤松則治寿像賛、龍野市史 第4巻,1984)。 |

| ❉9: | 明治8年(1875) 豊福村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉10: | 郷帳・国絵図では「豊福」を冠称する。 |

| ❉11: | 明治8年(1875) 植木谷村と合併し大木谷村、したがって対応する近代の大字は「大木谷村」。 |

| ❉12: | 明治9年(1875) 平福村に編入されたが、明治14年(1880) 正吉村・友延村に相当する部分が分離されて延吉村となった。したがって対応する近代の大字は「延吉」。 |