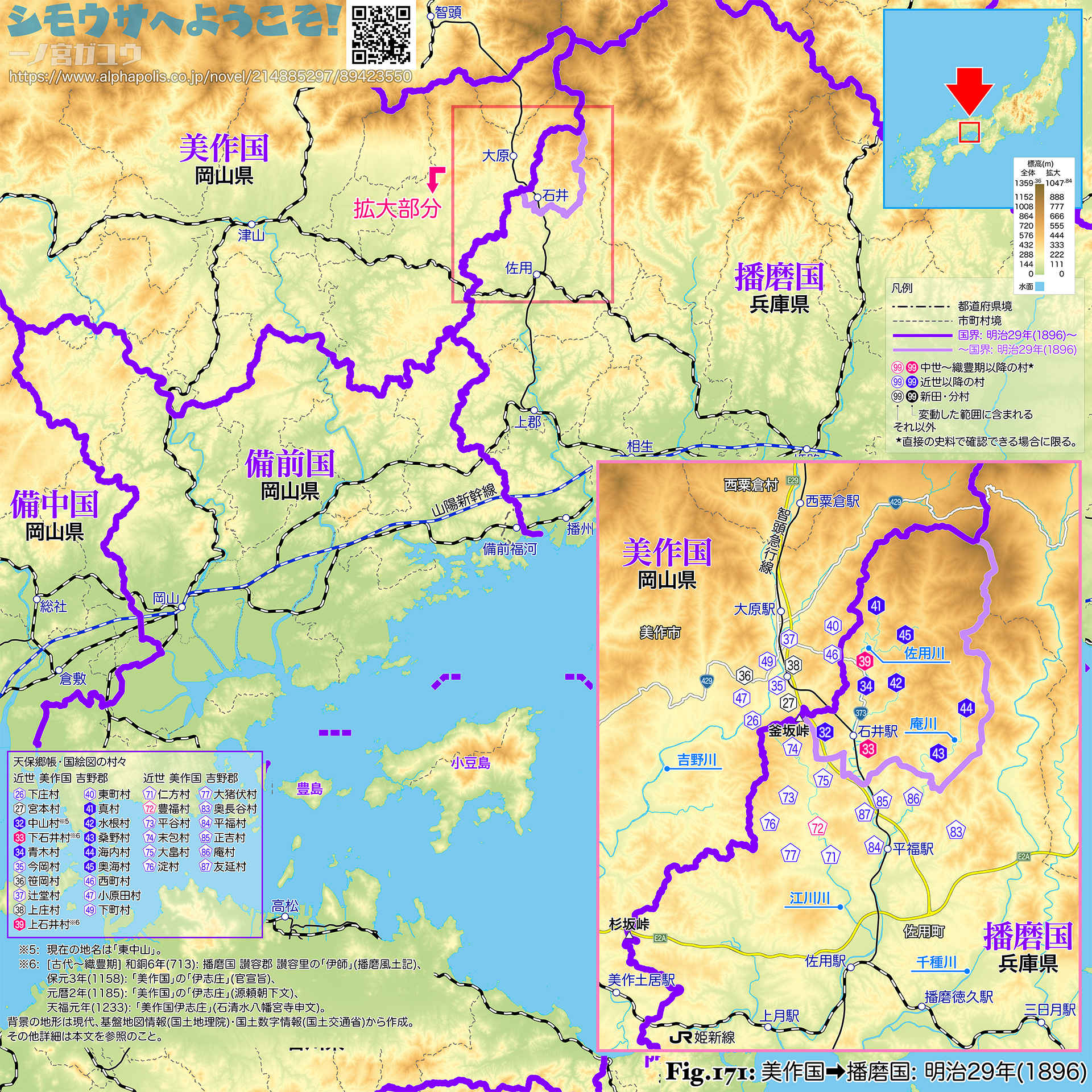

明治29年(1896) 美作国 吉野郡 石井村は、播磨国 佐用郡に移され、また美作国 吉野郡 讃甘村の一部 (大字中山) は佐用郡 江川村に編入された。石井村は古代 讃容里の伊師、讃甘村の中山は吉川の一部にあたるので、これによって美作・播磨の国界は古代のものに戻った。

明治29年(1896) 3月29日付の法律第56号※13による。古代までその経緯を追うものではなく、郡制の施行に先立ち、県の管轄変更によって行政上の不都合を解消することが主な理由だったと考えられるが (美作国は岡山県、播磨国は兵庫県の管轄)、結果的には古代の景観に戻ることとなった。

明治29年(1896) 3月29日付の法律第56号※13による。古代までその経緯を追うものではなく、郡制の施行に先立ち、県の管轄変更によって行政上の不都合を解消することが主な理由だったと考えられるが (美作国は岡山県、播磨国は兵庫県の管轄)、結果的には古代の景観に戻ることとなった。

この部分を古代 播磨国 讃容郡 讃容里の吉川の一部であるとしたのは推定による (直接確認可能な史料はない)。ただし東作誌には、

「中山村と云うは播作の中の山なる故の名なり。何れの頃にや、播州の地を作州へ取込みたる故、其の所を国広と云う。国を広げたる故の名なりと」

中世もはっきりとしたことはわからない。近世は広域地名としての讃甘庄に含まれる※15ので、何らかの段階でその領域に含まれるようになったのは確かだが、荘園としての実態があったころにまで遡るものかどうかはわからない。。

美作国 東部6郡の地誌、文化12年(1815) の成立。『作陽誌』に含まれない西部6郡について津山藩士の正木輝雄が完成させた。『作陽誌』とは異なり藩の事業ではない。本稿では国立公文書館所蔵の明治10年(1877) 写本 (#4243011) を参照した。

美作国 西部6郡の地誌、元禄4年(1691) の成立。津山藩主・森長成の意向で家老の長尾勝明が江村宗晋 (東部)・河越玄俊 (西部) に編纂させたが、河越が担当した部分は完成しなかった。

『東作誌』や『旧高旧領取調帳』には、上石井村の一部と注記される「東町分」という村が存在し、明治5年(1872) 上石井村に吸収されたが、その後の明治14年(1881) 再び分離され、西町村に編入された※16。この東町分はその名称・注記と別記されている状況から、峠を越えた東町村付近にあった、地理的には独立性が高いが小規模で一村としては成り立たない上石井村の飛地であると考えられる。したがって、近世 上石井村のうち播磨国に戻らず美作国のままだった土地が存在することになるが、基本的には近世の新田開発の一環で出作した土地と推定され、古代まで遡ることはないだろうと思われる。なお、東町分が東町村ではなく西町村に編入されたのは、同時に東町村が西町村に編入されたため。

| ❉13: | 原文「岡山縣美作國吉野郡石井村ヲ兵庫縣播磨國佐用郡ニ編入シ岡山縣美作國吉野郡讃甘村大字中山ヲ兵庫縣播磨國佐用郡江川村ニ編入ス」。 |

| ❉14: | 原文「中山村ト云ハ播作ノ中ノ山ナル故ノ名ナリ何レノ頃ニヤ播州ノ地ヲ作州ヘ取込ミタル故其所ヲ國廣ト云國ヲ廣ゲタル故ノ名ナリト」。 |

| ❉15: | 『大原町の百年』(1970)。 |

| ❉16: | 『佐用町史 中巻』(1980)・『大原町の百年』(1970)。 |